https://www.facebook.com/profile.php?id=100064405491191

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064405491191

ユングスタディ開催報告

6月6日【第15回】

引き続き、ユング「チベットの大いなる解脱の書」の第二部「テキストへの注解」を読み進めていきました。今回取り扱ったのは、実際の経典の内容にユングの注解が加えられていく第二部の最後部分です。これで「チベットの大いなる解脱の書」は読了となります。

今回の箇所では、まず東洋的認識と西洋的あり方との相違がいくつか提起されていきます。

経典のテキストは、一なる心の認識の体験、意識と無意識との一体化の状態について様々な描写をしています。しかしユングによれば、人は何であれ自分自身と区別されないものを知ることはできず、ゆえに何の区別もなく、特性もなく、全く知ることのできない何かについては、どんな主張をすることもできません。経典のテキストのように、完全な一体化の状態について語ることは本来は不可能であるわけで、ユングはこの点で、東洋的直観は「直観それ自身の限界を越えてしまった」とします。

ユングは、東洋の「一なる心」に対応する概念として「無意識」を立てます。これは「知り得ないもの」に対して消極的に設定される限界概念であって、その具体的な内容について直接に何も言うことはできないことを示しています。ここには不可知のものに対する、東洋と西洋での方法論的な違いがあります。

また、ヨーガ行者はその修行を通して現世に無関心な状態に導かれますが、ユングはこれについて、「『善悪の彼岸六千フィート』というニーチェの言葉を思い起こしつつも、「私は、道徳的無関心の態度が、われわれ西洋の気質や歴史と調和するとは思わない」と述べていきます。こうした道徳的無関心は、いまだ「安心できる場所にいて、神々の恵みを信じている」東洋人には意味のあることであっても、西洋人にとっては「単に道徳的配慮から解放されることを意味しているにすぎない」ものです。ユングは、西洋における「道徳的諸原理を全く眼中におかない超人の恐ろしい実例」として、ナチズムをほのめかします。

さらには、ヨーガで行なっている東洋的な精神集中は、西洋的な強い精神集中とは異なるとユングは言います。意識することは、必ずある程度の精神集中を前提としているものなので、「瞑想は何ものにも向けられていない」のであれば、それは意識の解消のようなものであり、無意識状態に直接に近づくことになる。「精神集中のない瞑想とは、眠りに落ちつつあるときの、目覚めていながらうつろな状態のようなものであろう」とユングは言います。

この辺りについては、ユングの考える「意識的な注意集中か、うつろな状態か」という二極的な理解がはたして正しいのか、という議論もあるでしょう。現代の心理学においては、例えば「受動的注意集中」「瞑想的注意集中」と呼ばれるような、明晰でありつつも非合理的なモードを維持する特異な意識状態についての研究も蓄積されてきているからです。いずれにしても、ユングが指摘したこれら東洋と西洋との様々な相違点は、現代の知見からすれば様々に議論のあるところになると思われます。

チベットの経典は、修行の最終的な完成について、「瞑想の瞑想者を探しても見出せないときには、そのとき瞑想の目標は達成され、瞑想の終わりもまた達成されている」、「行為と行為の実行者というような二つのものはないから、もし人が行為の実行者を探してもどこにも行為の実行者を見出せないならば、そのとき、果実を得るすべての目標は達成されており、そして最終的な完成そのものも達成されている」と述べています。

ユングはこの経典の記述に対し、「意識の完全な解消状態についての、最もすぐれた表現」とし、「もうこれ以上の注解は必要でない」、あとは自分が述べてきた「諸原理に従って、解釈することができる」として、自身の注釈を終えてしまいます。

今回のユングのテキストの総括という意味合いも含めて、経典のこの部分の心理学的解釈について考察をしてみるならば、次のようになるのではないかと思います。

東洋思想の理解との関連で、これまでユングが述べてきた重要な点は、東洋の修行における「悟り」や「涅槃」が、心理学的側面からはユングの考える「自己実現」と同じことなのではないか、ということです。無意識を意識化することで、外界の事物への無意識的投影を自らの心に引き戻し、無意識の強迫的な情動から解放されることが「悟り」や「涅槃」であり、それは同時に、心の中心が自我意識から、意識も無意識も含めた心全体の中心である「自己」に移行することでもあります。これが自己の現れ、すなわち「自己実現」です。

自己実現がなされると、心全体が自己を中心とした一つのまとまりとして周り始めますが、この際、自我意識もまたこうした心全体のプロセスの一部であると認識されるようになります。自我意識が自己のもとで活動し始めると、意識だけの独立した活動が抑えられ、自我が自分自身だけで何かを勝手に為すという感触はなくなります(いわゆる「無為」)。

そこにあるのはただ一つ、自己の働きと過程のみ。これが「行為と行為の実行者というような二つのものはない」が意味する状態であり、目標の達成であり、一通りの完成となります。

ここで私が「一通りの完成」という書き方をしたのは、後のユングの著作『アイオーン』(1951)などを参照すると、こうした自己の実現はそれ自身では完全なものではなく、必ず「自己の影」が存在するものであって、ゆえに個人の中でも、歴史を通じても、繰り返し新たな自己実現過程が行われていくことが示唆されているからです。(第4回の雑談まとめを参照)

このテーマは、また改めて検討を要するものです。とはいえチベット仏教に関するユングのコメントの読解は、ここでひと通りの終わりとなります。

**************

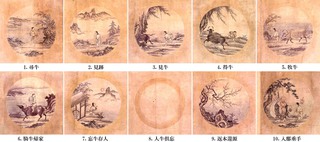

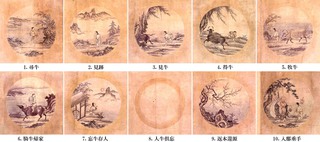

経典の「行為と行為の実行者というような二つのものはない」という記述に関連して、思い起こされるのが「十牛図」です。十牛図とは禅文献の一つで、真理を求める過程を、本来の自己をあらわす牛と、これを飼いならす牧人にたとえて表現した10枚組の絵のことです。

図は、周文筆と伝えられる相国寺蔵の十牛図です。1から6までは、牛を探し求め、見つけ、捉えてなんとか持ち帰るところまでが描かれています。7になると、持ち帰ってきた牛は消えて自分の内にあるものとなり、穏やかとなった境地が描かれます。

そして8は、人も牛もいなくなってしまった一体の状態であり、これが経典の「行為と行為の実行者というような二つのものはない」との関連を思わせるところです。9はこうした完成を経て、世界をありのままに見ている様子、10はこうした「悟り」を現世の社会の中に持ち帰るところが描かれています。

これら十牛図は、チベットの経典に書かれている内容をイメージ化して理解する上での助けになるかと思います。

また今回は、ユングの「死」に関する思索のまとめとして、現代における不死への希求との比較も試みました。

参考として取り上げたのは二冊の新書、木澤佐登志『闇の精神史』(ハヤカワ新書、2023.10)と、橘玲 『テクノ・リバタリアン 世界を変える唯一の思想』(文春新書、2024.3)です。ここでは、イーロン・マスク、ピーター・ティールといった先駆者に共通する、「デスイズム」(死を受け入れる姿勢)への反発が取り上げられています。

現代的な不死への試みは、いくつかの系譜があります。一つの典型は、19世紀末から20世紀にかけてのロシア宇宙主義です。「カゲロウは大海を渡れない」と言われるように、人間が宇宙に進出するにあたって、人間の生命は宇宙を渡るのに脆弱かつ短すぎる。そこで不老不死の身体、死からの復活、さらには人間精神の集団的進化を実現するための様々な試みがなされていきます。これはいわば、物質的な身体をそのまま不老不死にしていこうという方向性です。

もう一つは、サイバースペースでの不死です。人間の心は情報であって、その人格が情報化できれば、死すべき肉体が滅んだ後でも、サイバースペースに移行することで不死が達成できます。こちらは肉体を捨てることで不死を得るという方向性ですが、背景には心と肉体の極端な二元論があります。

これらは方向性は違えど、ユング的観点からすれば、どちらも自我の不死化を目指すという大まかな傾向が見て取れるかと思います。一方で、ユングが東洋思想に見出した「死への準備」は、むしろ死にゆく自我-身体から、永遠と感じられる「自己」への心の中心の移行、不滅の見えない身体であるサトルボディの実現になります。つまりは、自身のアイデンティティを、自我から自己へと移す試みと言っていいでしょう。

死に関する思想は、えてして個人的な課題、あるいは抽象的な話として捉えられがちな面があります。しかし、イーロン・マスクやピーター・ティールといった、世界のあり方に大きな影響を及ぼす人物たちの思想の裏に、死に関わるオブセッションがあるのだとしたら、これはむしろ世界レベルで現実的な影響力のあるテーマとして現れてきていることになります。この問題を考える上で、ユングの思想は一つの有効な切り口となると思います。